Recientemente canonizado por el papa Francisco, la vida de “San Romero de América” sigue siendo un testimonio de fe para toda la región.

Monseñor Oscar Arnulfo Romero vivió en El Salvador en una época muy convulsionada, donde la efervescencia social se manifestó muchas veces bajo formas de violencia. Esta violencia provocó una gran convulsión interna, un serio cuestionamiento del sistema social y por lo tanto, un replanteamiento de las relaciones sociales y de las formas de producción y de distribución de la riqueza. A mediados de la década de los años 70, el país presentaba una alta densidad de población (250 hab/km2), en una porción pequeña de territorio (20.000 km2), graves situaciones de analfabetismo (30 %), injusticias (la riqueza concentrada en pocas personas) y pobreza generalizada.

Las relaciones entre las personas, y entre las personas y la sociedad, en el marco de las realidades enunciadas y en un contexto general de hacinamiento, difícilmente podían escapar a manifestaciones de violencia. De esta manera, el uso de los espacios comunes, como las plazas y las calles, se convirtieron en un lugar del cual puede apropiarse “el que llega primero”.

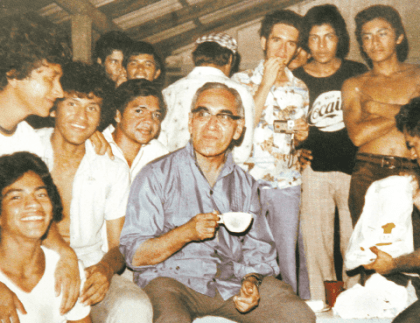

“Monseñor”, a secas, como se le conocía, provenía de una familia campesina y católica. Fue sacerdote y obispo en una estructura eclesial históricamente comprometida con los sectores que detentaban el poder económico y político. Fue arzobispo de la capital del país desde febrero de 1977 hasta marzo de 1980, cuando una bala disparada por un francotirador desde el fondo de la capilla del hospital para cancerosos, donde tenía su residencia, terminó con su vida.

La realidad que hizo de contexto a su trabajo en esos últimos tres años tuvo varios componentes: una jerarquía eclesial profundamente dividida entre quienes optaban por mantener las antiguas alianzas y seguridades, y quienes elegían seguir los lineamientos de renovación del Concilio, de Medellín y de Puebla; un conservador entorno social, manifestado especialmente en los medios de comunicación masiva; una voraz oligarquía que ostentaba el poder económico y político impidiendo cualquier intento de reforma que cuestionara sus intereses; un clero y un laicado cercanos a la Iglesia comprometidos con las exigencias de justicia, y un contexto general de país sumido en la pobreza, en el analfabetismo y atado por la injusticia. Todas estas realidades interpelaron fuertemente a Romero, y lo obligaron a que su discurso fuera cada vez más cercano a la realidad de su país. El diálogo entre esta persona y la realidad que lo cuestionaba dio lugar a un discurso con muchas facetas, interpretaciones y reflexiones.

La realidad que interpeló a Romero fue una realidad violenta: la segunda mitad de la década de 1970 en El Salvador vio el recrudecimiento de condiciones de vida cada vez más paupérrimas para la mayoría de habitantes; y vio surgir, quizá como reacción a este estado de cosas, movimientos de oposición cada vez más radicalizados, hasta desembocar en la clandestinidad y la lucha armada. Son los años del surgimiento de los movimientos guerrilleros que buscaron tomar el poder político por la violencia para instaurar una sociedad sin marginaciones ni desigualdades. A ello respondió el poder constituido con una sangrienta represión que tuvo por protagonistas a las fuerzas armadas por el Estado: policiales, para-policiales y Fuerzas Armadas. Las violaciones a los derechos humanos se sucedieron a diario.

Quienes hicieron de Romero una bandera, después de su asesinato, lo presentaron como “un luchador por la justicia”, “la voz de los sin voz”, “la voz de los pobres”, etc. Sin duda fue una persona cercana a los sectores marginados de los beneficios del sistema social y con frecuencia interpretó sus sentimientos. Su discurso fue haciéndose cada vez más crítico a partir de 1977, el año en que asumió su trabajo en San Salvador.

Monseñor Romero escribió y dijo mucho: a pesar del silenzio stampa por parte de la prensa nacional, sus homilías fueron grabadas, transcritas y publicadas; sus cartas pastorales han tenido numerosas ediciones; sus programas por la radio del arzobispado han sido publicados; con frecuencia ofreció entrevistas con periódicos extranjeros. Nos han quedado grabados sus discursos de aceptación de los dos doctorados honoris causa[1] que recibió.

Romero no fue filósofo, ni historiador ni teólogo. Sin embargo, tuvo un pensamiento particular acerca de la Historia; fue un notable comunicador, a pesar de su carácter tímido e introvertido. Su discurso de aceptación del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Lovaina, en febrero de 1980, un mes antes de su asesinato, titulado “La dimensión política de la fe cristiana” es casi un tratado de Teología Pastoral y ha sido objeto de numerosas tesis y estudios. Sus interpelaciones a la oligarquía salvadoreña y al Partido Demócrata Cristiano en el poder en 1981; sus reclamos al presidente de Estados Unidos, James Carter, en febrero de 1980, instándolo a no intervenir en los asuntos internos del país; sus constantes llamados a los gobiernos, especialmente desde mediados de 1979, a desistir de la represión; su aliento a la organización de los movimientos populares; y sobre todo, su constante atención a las madres y familiares de los numerosos desaparecidos, torturados y víctimas de la represión hablan claramente de sus opciones.

Posiblemente, su homilía del domingo 23 de marzo de 1980, instando a no obedecer una ley contra la ley de Dios (ver aparte) despertó el pánico de la oligarquía salvadoreña y apuró la decisión, ya tomada desde tiempo atrás, de asesinarlo. El lunes 24 de marzo, en la misa de las 6 de la tarde, durante el ofertorio, un francotirador contratado por un grupo conservador le disparó desde el fondo de la capilla donde oficiaba misa, ocasionando su muerte.

Monseñor Romero ha sido declarado santo por la Iglesia católica el pasado 14 de octubre. De alguna manera sigue viviendo en su pueblo, en el cual resucita. Queda la tarea de no dejar que sea un “santo de palo”, como dice Héctor Dada Hirezi: un santo que “fue bueno y ayudó mucho a los pobres”, sino de estudiar sus opciones y su coraje, de seguir su camino como cristiano y su decisión de contribuir a la construcción del Reino de Dios ·

*El autor es profesor de Historia y reside en El Salvador.

Extracto de su última homilía

“Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército, y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y, ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice: ‘No matar’. (Aplausos) Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. (Aplausos) Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. (Aplausos) Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. (Aplausos) La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de las personas, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el Gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. (Aplausos) En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión! (Aplausos)”.

Romero, Oscar A., Homilías, tomo VI, homilía del 23.03.1980, p. 453.

Nota: Artículo publicado en la edición Nº 604 de la revista Ciudad Nueva.