Hay dicotomías que vivimos y que son artificiosas e insignificantes. Es importante desmantelar los relatos que pretenden dividir, para no ser manipulados.

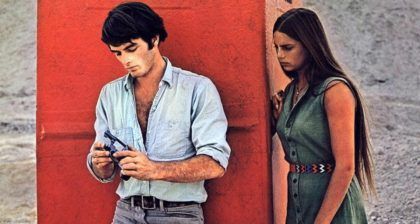

En 1969 Roger Waters y Richard Wright, bajista y cantante y teclista, respectivamente, de Pink Floyd, compusieron una canción para la banda sonora de «Zabriskie Point», obra maestra de Michelangelo Antonioni. La composición era preciosa y triste, tan triste que Antonioni la rechazó. Cuatro años después la incluyeron en el álbum de culto de la banda inglesa “The Dark Side of the Moon”. Cantaba Waters: “Black and blue / and who knows which is which and who is who / Up and down / And in the end it’s only round ‘n round” (Negro y azul / quién sabe cuál es cuál y quién y es quién / Arriba y abajo / Pero al final, solo son vueltas y más vueltas).

El padre de Waters murió en el desembarco aliado en Anzio, en 1944, y la cuestión del significado de “nosotros” y “ellos”, del conflicto y la manipulación de las identidades, siempre ha sido una clave importante en la poética musical del grupo inglés.

Las dicotomías que vivimos y que somos, las que nos damos cada día, son innumerables y están estratificadas; algunas son profundas y reales, otras, en cambio, son artificiosas e insignificantes. Pero todas, todas, tienen el poder casi mágico de influir de manera relevante en nuestra forma de pensar, de percibir la realidad y de actuar en relación a los otros. Cuando, en un momento determinado de nuestra evolución, comenzamos a vivir en grupos heterogéneos, en poblaciones habitadas por agregaciones de clanes no enlazadas genéticamente entre sí de forma directa, se planteó un nuevo desafío cultural: cómo promover la cooperación entre individuos que hasta entonces habían colaborado, se habían ayudado mutuamente y habían compartido recursos en base a la “kin selection”, una forma de altruismo de parentela, teniendo en cuenta que ese aglutinante genético comenzaba a estar ausente.

Si hubo un tiempo en que dos o más sujetos compartían naturalmente la mayor parte de los genes, y esto significaba un mayor impulso hacia comportamientos de ayuda, ahora que esta proximidad genética desaparecía ¿cómo tener grupos cohesionados y solidarios? Lo que no pueden los genes, a menudo lo puede la evolución cultural. Este aglutinante cultural es el “sentido del nosotros”, que comienza a desarrollarse con el apoyo también de importantes procesos biológicos. Ahora la identidad ya no se basa exclusivamente en compartir parte del patrimonio genético, sino en algo más difuminado, superficial y transitorio, pero no por ello menos concreto y eficaz: la identidad de grupo. La capacidad de sentir afinidad, cercanía y solidaridad con los miembros de nuestro propio grupo, aunque sean totalmente ajenos desde un punto de vista genético, representó un viraje evolutivo en nuestra historia cultural, que nos proporcionó grandes ventajas en tiempos en los que la supervivencia del individuo dependía directamente de la cohesión del grupo. Esta tendencia a la identificación ha sobrevivido y actúa en nuestras vidas y en nuestras comunidades, aunque las condiciones exteriores y los retos que, como especie, estamos llamados a afrontar hayan cambiado radicalmente.

La identidad de grupo y los conflictos.

Henri Tajfel, psicólogo inglés de origen polaco, fue capturado en Francia por los alemanes durante la guerra y encerrado en un campo de trabajo. Tenía poco más de veinte años. Al final del conflicto descubrió que el resto de su familia y la mayor parte de sus amigos habían sido exterminados en los campos de concentración nazis. Para él, como para muchos otros estudiosos de su generación, la locura nazi representó, al mismo tiempo, un drama personal y uno de los enigmas más profundos acerca de la naturaleza humana y las patologías que hay que afrontar y tratar de resolver con los medios de la ciencia. Dedicó gran parte de sus esfuerzos como psicólogo social al estudio y a la comprensión de las dinámicas de los conflictos entre grupos.

A él se debe la elaboración del llamado “paradigma del grupo mínimo”, un proceso a través del cual es posible crear, en base a elementos totalmente carentes de significado, identidades que influyen profundamente en el comportamiento individual y en el potencial conflicto entre grupos. Un ejemplo: A un conjunto de participantes se les muestran cuadros de Klee o de Kandinsky y se les pregunta cuáles prefieren. Una vez formados dos grupos en base a sus preferencias sobre los cuadros, se les hace interactuar de diferentes maneras. Por ejemplo, se les pide que distribuyan recursos económicos entre los miembros de ambos grupos, de forma totalmente anónima. Únicamente se hace pública la pertenencia al grupo de los seguidores de Klee o de Kandinsky.

Generalmente se observa cierta tendencia a la equidad en la distribución de los recursos dentro del grupo y a la discriminación con respecto a los que no pertenecen al mismo grupo. Una sencilla agregación, totalmente arbitraria, basada en un elemento insignificante como la preferencia por un tipo de imagen, produce un efecto comportamental tangible que conduce a la discriminación de aquellos que, por algún motivo, son considerados “distintos”. En otros experimentos, el elemento utilizado para la creación del grupo es aún más tenue: haber obtenido “cara” o “cruz” en el lanzamiento de una moneda o haber subestimado o sobrestimado el número de puntos en una imagen.

La sospecha puede nacer de una nadería.

La conclusión es siempre la misma: por muy arbitrario que sea el origen de la división entre nosotros y ellos, esta produce efectos comportamentales tangibles, modifica nuestra percepción de los otros, y nos hace suspicaces y más dispuestos al conflicto. Todo ello en base a nada. El mecanismo de distinción entre nosotros y ellos es así de potente porque actúa de forma espontánea y automática. En efecto, si usamos un test de asociación implícita descubrimos que cuando se nos muestran parejas “naturales”, formadas por un miembro de nuestro grupo y por una palabra de significado positivo, o bien por un miembro de otro grupo junto a una palabra de significado negativo, nuestro cerebro reacciona rápidamente en pocos milisegundos. En cambio, cuando las parejas no son “naturales”, es decir cuando están formadas por un miembro de nuestro grupo y una palabra negativa o por un miembro de otro grupo y una palabra positiva, entonces nuestro cerebro se “bloquea”, por así decir; reacciona en un tiempo mayor, necesita elaborar la asociación inesperada, innatural.

En otro experimento, los sujetos son entrevistados por un actor. Durante la conversación con un grupo de sujetos el actor está quieto y escucha, uno frente a otro; en cambio, con el otro grupo, imita de forma imperceptible los comportamientos del interlocutor, cambiando su postura de forma sincronizada con la de la otra persona. En los sujetos de este segundo grupo no solo se activa una mayor liberación de dopamina en la vía mesolímbica (un circuito de la recompensa y del placer), sino que se muestran más dispuestos a ayudar al investigador en las distintas actividades experimentales. “Sentir” que los otros son como “nosotros” y sentir que formamos parte de algo que nos produce placer, crea lazos y nos predispone a la acción.

¿Cómo no pensar en Leonard Zelig, el protagonista de la película de Woody Allen que era capaz de identificarse con cada persona con la que estaba, hasta asumir incluso su misma semblanza física? Según iba avanzando la historia, su capacidad “camaleónica” se iba convirtiendo en una moda. Zelig resultaba simpático, era aceptado por todos y se convirtió en una auténtica celebridad, porque en el fondo era “un hombre sin ser ni personalidad. Era literalmente la imagen proyectada de los otros, un espejo que devolvía a las personas su propia imagen”. Con estas palabras comentaba el psicoanalista Bruno Bettelheim, que en la película se interpretaba a sí mismo.

La explotación del conflicto en política.

Intentemos pensar cómo se utiliza este mecanismo para construir el consenso político. Es fácil identificarse con líderes que son o intentan incansablemente parecerse a nosotros: no han estudiado mucho, como nosotros; a menudo son descarados, como nosotros; de vez en cuando dicen palabrotas, como nosotros; usan las redes sociales para mostrarse tal y como son en la vida diaria, (solo aparentemente) como nosotros; y, sobre todo, son como nosotros porque no son como ellos; como tampoco nosotros somos como ellos. Sean quienes sean “ellos”.

Estas señales, totalmente arbitrarias, se convierten en estímulos asociados a la recompensa, que condicionan nuestro comportamiento y nuestras elecciones con respecto a nosotros mismos y a los demás. Incluso a nivel biológico, existen mecanismos que parecen reforzar la dicotomía nosotros-ellos. La oxitocina, por ejemplo, que produce un efecto positivo en el mantenimiento de comportamientos prosociales de confianza y generosidad, de apego y cohesión social, actúa principalmente cuando se trata de sujetos conocidos, es decir de miembros de nuestro mismo grupo. Sin embargo, con los extraños y los pertenecientes a grupos distintos del nuestro, el efecto de la oxitocina es un aumento de la discriminación y la agresividad. La “hormona del amor”, como se la llama de vez en cuando, favorece el apego y el amor, pero solo con respecto a aquellos que nos resultan familiares; con los demás, solo favorece la sospecha y la desconfianza.

Así pues, parece que emerge un mensaje de resignación fatalista: somos fundamentalmente racistas y xenófobos, despreciamos al distinto, aunque la diversidad sea mínima e insignificante y, en base a estas creencias discriminatorias, actuamos en consecuencia, excluyendo a los demás y diferenciándonos de ellos, y, lo que es peor, esta tendencia parece ser totalmente natural y espontánea. En realidad, las cosas son un poco más complicadas.

El elemento cultural como contrapeso virtuoso.

Si es cierto que este cuadro tenebroso nos pinta de forma realista, no es menos cierto que por el momento estamos olvidando un elemento crucial, que es el elemento cultural. Un estudio reciente, que ha considerado los grupos, la oxitocina y las decisiones de ayudar a los extraños, ha arrojado resultados sorprendentes (Marsh N., 2017. Oxytocin-enforced norm compliance reduces xenophobic outgroup rejection. PNAS 114 (35) 9314-9319). Los participantes tenían la posibilidad de ayudar con donaciones monetarias a sujetos vulnerables, algunos pertenecientes al mismo grupo étnico de los participantes y otros considerados extraños, inmigrantes.

Los sujetos menos xenófobos, según mediciones experimentales, se mostraron más altruistas con los sujetos externos, mientras que los más xenófobos eligieron ayudar a los miembros de su mismo grupo. El suministro de oxitocina, como era previsible, solo acentuó la tendencia. Pero cuando la administración de oxitocina se asoció con información sobre el comportamiento de aquellos que habían decidido ayudar a los extraños, entonces la cosa cambió.

Cuando los más xenófobos descubrieron que algunos de ellos habían decidido ayudar también a los extraños al grupo, es decir, que existía una norma social que preveía ayudar a los que están peor que nosotros, independientemente del grupo de pertenencia, entonces el ejemplo de los iguales marcó la diferencia.

Es decir, a pesar de nuestra historia evolutiva, que nos ha predispuesto al conflicto entre grupos, la dimensión cultural puede prevalecer sobre la natural. Es como si se pudiera activar un proceso de auto-domesticación, gracias al cual aprendemos a controlar los instintos maladaptativos y a sustituirlos por comportamientos aprendidos socialmente que nos llevan a resultados colectivamente superiores.

Tal vez deberíamos aprender a desmontar el jueguito retórico de aquellos que quieren crear divisiones en base a nada. Aprender a deconstruir las razones insignificantes que se esconden tras diferencias arbitrarias. Aprender a explicitar la lógica del conflicto entre grupos y a mostrar hasta qué punto es inútil y nos hace fácilmente manipulables. Porque, a fin de cuentas, a nadie le gusta ser manipulado.

Original italiano publicado en Il Sole 24 ore del 08/12/2019